france 4 sud-ouest

Ville de Jonzac, vue et racontée par Jean-Pierre Franssens 3/3

Retrouvons Jean-Pierre ....

Nous sommes sur la place du château où l'on peut admirer un grand nombre d'immeubles « dits bourgeois ». Marianne trône sur cette place de grande fréquentation et ou se trouve le bâtiment au coq d'or,

réservé à l'Hostellerie depuis 1908.

Sur son monumental balcon un nombre certain de personnalités reçues dans la ville, ont salué sur celui-ci.

Sur un vieux bâtiment on peut encore déchiffrer l'inscription «On loge a pied et a cheval », signe d'une ancienne auberge qui vers 1900 fonctionnait encore.

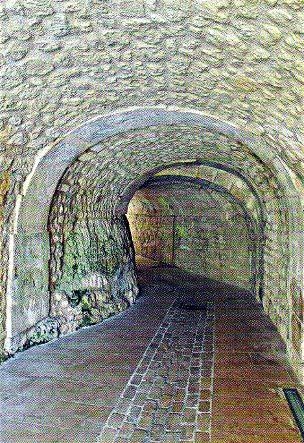

Et là, pour redescendre de ce Mont Balaguier par une ruelle

ancien chemin de ronde au nom de Champagnac, ruelle qui est en partie tunnel et servait souvent de protection au temps du Moyen Age…

Nous rejoignons ainsi la rue Sadi Carnot qui nous ouvre la rue des Carmes, qui nous mène, bien entendu, aux Carmes, notre nouveau but.

Nous découvrons, avec vous, la place soulignant divers bâtiments. Tout d'abord et en principal la façade et l'entrée du cloître des Carmes- appelé ainsi du fait des 4 moines contemplatifs de l'ordre des Carmes.

A sa gauche, un tribunal créé à la révolution avec ajout de prison et à droite, la Médiathèque.

Mais entrons si vous le voulez bien....

Une fois dans la cour intérieure et sous le déambulatoire nous rejoignons l'Histoire.

C'est le 2 octobre 1505 que le comte Jean de Saint-Maure-seigneur de

Jonzac de 1502 à 1527- fonda le couvent des carmes (4 moines) ! Et ce, l'année de son mariage avec Louise de Clermont Dampierre.

Durant les guerres de religion- 1568/1569- le couvent fut ravagé par les Huguenots

La chapelle et le cloître furent reconstruits, la première en 1637 et le second en 1657 et à la révolution le cloître, bien National, devint propriété de la municipalité.

On y installa le Tribunal d'instance, toujours existant aujourd'hui, dans l'ancienne chapelle. Depuis 1947 il n'y a plus la prison et les locaux réhabilités en 1976/78 en Musée d’archéologie, centre culturel qui accueille expositions et conférences en salles exceptionnelles.

Et il y a des artistes, que je connais bien qui y expose temporairement !...

Quelques salles d'exposition.

Ici, en cours, une exposition des « Peintres du Saintonge » au 1er étage de ce superbe couvent.

Les sœurs de la Sagesse sont arrivées à Jonzac en 1828 pour soigner des malades victimes dune épidémie. Ensuite, pour soigner les blessés de la Grande guerre les sœurs s'installent dans les bâtiments rue Taillefer .

Ceux-ci seront repris par les services municipaux, la communauté de communes et l'Agence des Archives départementales.

« Salles de lecture, conférences et expositions s'enchaînent en ses locaux.

Jonzac dans toute sa diversité.

Non loin, à quelques pas est le square Leclerc et là, un monument. Et nous voilà revenus au mi XXème.

Le square des Héros.

« 30juin 1944. C'est l'Histoire de 2 jeunes résistants, Pierre Ruibet et Claude Gatineau ; ils savent que malgré le débarquement du 6 juin, la guerre chez eux continue.

Dans la carrière d'Heurtebise proche est stockée la quasi totalité des munitions alimentant la défense du Mur de l'Atlantique. Pierre et Claude savent qu'il faut faire vite et faire sauter au péril de leur vie.

Pierre, désigné seul l'a fait. Il a craqué l'allumette, et durant 3 jours les explosions se sont succédées dans les galeries.

Le vacarme a dû couvrir le bruit de la rafale de l'exécution de Claude son ami et complice. »

Ce monument symbolise leur courage et leur sacrifice ; et les hommes et les femmes de Jonzac s'en souviendront toujours.

Nous voici bientôt au Terme de notre visite qui va s'avérer quelque peu survolée compte tenu de l'Histoire avec un « H » majuscule bien mérité de cette « bourgade » au cœur de la Haute Saintonge.

Jonzac continue de s'inscrire dans l'avenir en ce secteur des Antilles comportant, plan d'eau loisirs, thermes, casino, avancées en géothermie, moulins a eau et vent,, les carrières d'Heurtebize et enfin le site Gallo romain qui s'oppose gaillardement au Palais des Congrès, dernière élaboration de 2016/2017.

Ce grand module qui domine cette vallée de la Seugne est impressionnant et nous entraîne vers une forme de Progrès ouvert au contact a la réflexion, l'observation et la communication.

Entrons en ce hall de 600 m², qui dessert trois espaces de réservation ;

L'Agora, grande salle en gradins de 572 places configurée pour le spectacle ou l’événement.

Un Auditorium de 508 places avec équipements de pointe.

Un espace Séminaires de 374 m² avec 6 salles entièrement ouvertes sur l'extérieur et ouverte à la lumière.

Nous avons commencé avec le paléolithique et le gallo romain et nous terminons avec ce message des Jonzacais et des Jonzacaises :

« Réussir notre transition énergétique »

Terminer en vous offrant des fleurs sous le soleil, c'est smart....

J’espère que Noël aura été pour tous, un excellent et tendre moment d'affection en famille et je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches une excellente et…calme année 2019.

Avec amitié sincère et à bientôt sur cette toile.

Jean-Pierre

Merci Jean-Pierre pour cette magnifique description de Jonzac, c'est une ville qui mérite de s'y arrêter.

Merci de ta fidélité et de tes bons voeux au Réseau.

Au plaisir de te lire...

Ville de Jonzac, vue et racontée par Jean-Pierre Franssens 2/3

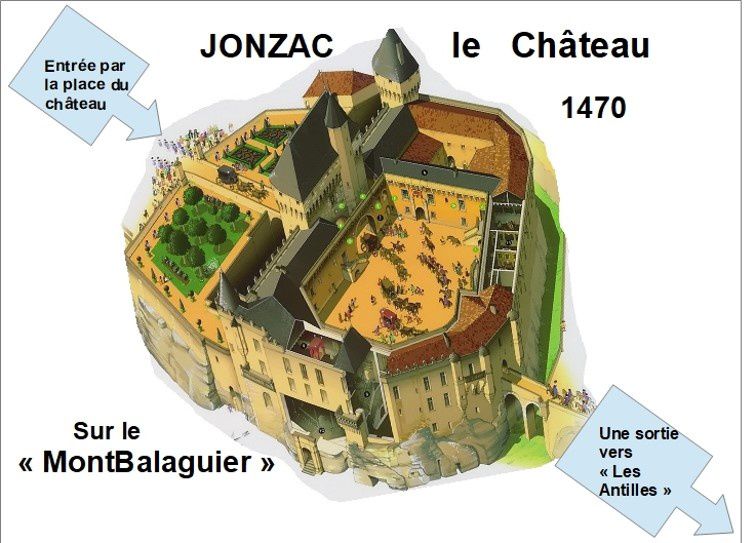

La porte franchie- lors de notre ballade précédente, nous débouchons sur la place ou esplanade qui s'est élevée en pente douce vers le château.

C'était au Moyen-âge le cœur de la cité, le bourg du château où se déroulaient foires et marchés.

Ce château a échappé aux exactions des biens aristocratiques lors de la

Révolution

Nous reviendrons sur cette place où nombre de bâtiments nous inviterons à leurs souvenirs du temps passé, mais auparavant entrons par « le Chatelet » appelé aussi donjon et qui était protégé par des douves – comblées en partie- et un pont levis -disparu-

Sur la façade au dessus de la voûte se trouvent les armoiries de Renaud de Sainte Maure seigneur de Jonzac qui, après la guerre de cent ans fit reconstruire le château en 1449.

Oui, reconstruire, car le premier château était de 1059 et appartenait à l'abbé St Germain des Prés, dit de Paris depuis le don fait par Charlemagne en 812.

Ce sont les nobles de Rochandry -région Angoulême- qui furent les premiers seigneurs de Jonzac et ce jusqu'en 1370 où, par le mariage les Sainte-Maure arrivèrent.

L'offrande par les Rochandry à l'abbé St Gemain des prés de Paris en 1073 a été de 13 couteaux et une peau de cerf.

Durant cette guerre de 100 ans, Jonzac passa souvent aux mains des Anglais.

L'entrée franchie nous nous trouvons dans la cour d'honneur ou la tour polygonale d'escalier permettait d'accéder au chemin de ronde des remparts.

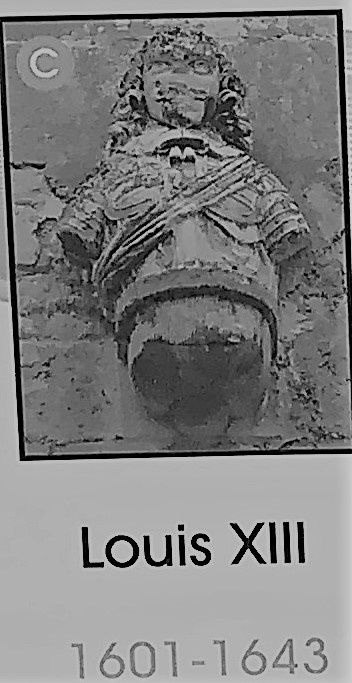

Au-dessus de la voûte, a voir une sculpture en pierre représentant en buste Louis XIII qui était Roi de France au moment ou Léon de Sainte -Maure devenait seigneur de Jonzac en l'an 1620.

Nous rencontrerons ce Léon par la suite.

La rénovation de 1620 apporta une modernisation des logis qui ont accueilli, en particulier le Roi Louis XIV,qui, lors de son voyage vers St Jean de Luz en juin 1660 y séjourna avec sa jeune épouse Marie Thérèse d'Autriche

Cette façade qui abrite aujourd'hui l'Hôtel de ville nous propose ses fenêtres a meneaux, ses gargouilles, ses cartouches des signes du zodiaque et son cadran solaire. En face sur l'aile sud est la sous préfecture.

Comme il est dit « La République a bel et bien remplacé l'ancien régime dans ce magnifique château, sans pour autant sacrifier son Histoire ».

34 33

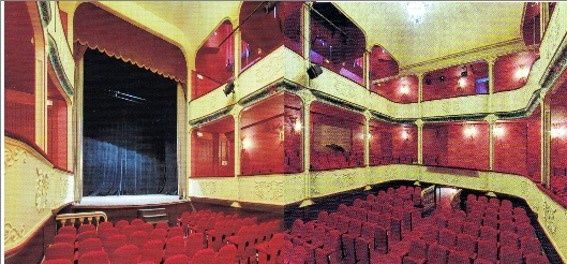

C'est en 1861 que la commune de Jonzac qui vient de racheter le château, décide de construire une salle de théâtre, une infrastructure culturelle parait-il très a la mode sous Napoléon III. Un théâtre a l'italienne qui a pour but de retenir la population « bourgeoise » et qui comporte 250 places avec ses loges à l'étage.

Grand succès qui dans le temps a connu quelques difficultés, mais la commune l'a entretenu contre vents et marées jusqu'à ce que les élus en 1979 décrochèrent son inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 6 mars. Et il est là,,,,(photo montage)

Toutes les salles type salles de conseil ou de mariage ont gardé une atmosphère de musée, musée ou l'on peut admirer entre autres œuvres, un magnifique tableau peint a l'huile sur toile de 200x140 cm, par J,Philippe Lescrinier en 1727.

Il représente les 5 enfants Louis Pierre Joseph d'Aubeterre, dernière lignée des « de Jonzac » qui eux-mêmes avaient succédé aux Sainte-Maure. Ils représentent les 5 sens.

De gauche a droite ; Théophile pour le geste du toucher, debout, François l’aîné des 5, le sens de la vue, Hubert, assis, chevalier de Jonzac représente le goût ensuite, en face, la plus jeune, Marie-Françoise une fleur a la main, nous indique l'odorat et enfin Michelle Julie symbolise l'ouïe.

Nous voici de retour sur la place du château où la statue de la République trône.

Marianne tient de la main gauche les tables de la Loi et de la droite tendue au dessus de son bonnet phrygien tend le flambeau de la Liberté.

Oeuvre commandée au sculpteur parisien Gustave Michel pour commémorer le centième anniversaire de la Révolution.

C'est Emile Combes, président du conseil et Maire de Pons, proche, qui l'a inaugurée en 1894.

Il n'en existe que 6 exemplaires en France .

Tiens ? L'hostellerie du coq d'or ...pause.

Troisième acte et final vers les Carmes, la Seugne et retour vers les Antilles. A bientôt.....

Superbe article de Jean-Pierre qui nous donne bien l'envie d'y passer!

Ville de Jonzac, vue et racontée par Jean-Pierre Franssens 1/3

Voici une ville intéressante, surprenante que Jean-Pierre Franssens, nous invite à découvrir.

Située en Charentes Maritimes à 90 km de Bordeaux ou 40 km de Saintes.

Merci Jean-Pierre pour cette belle invitation au voyage dans notre belle France.

Cette superbe station thermale décidée, projetée en 1986 a le bénéfice d'une eau géo thermale puisée a 1800 mètres : une eau qui, dans sa composition comporte 3 agréments ; ORL, rhumatologie, phlébologie. De plus, celle ci est à l’ origine de la création d'un réseau de chaleur urbain.

Cette eau est en effet a 62 degrés centigrades ce qui a permis de reproduire un climat tropical sous la vaste toile du complexe aquatique.

Et juste en face, en sortant du bain, surmontant la colline, un des deux moulins restants,

« Le Chatelet », moulin a vent qui produit encore la farine de blé, a l'ancienne.

Le second, un moulin a eau « chez Bret »,produit l'huile de noix. Il se trouve sur la Seugne :

Un affluent de la Charente de 80 kms qui a vu en ses courbes l'implantation de diverses peuplades au rythme des siècles et que nous rencontrerons....

L'aménagement des « Antilles » et du casino le jouxtant, lors de fouilles en sous-sol ont offert l'occasion en cette boucle de « la Seugne » de découvrir l'existence passée d'une « villa » de riches propriétaires terriens Gallo-Romains, « le Dominus ».

« La Villa »,-type- une propriété ferme comportant 3 bâtiments résidentiels d'environ 2100 m² avec jardin de 5000 m², une partie agricole de 16 500m² et plusieurs hectares de parcelles cultivées.

Pars Urbana, Rustica et Fruxtuaria

Les fouilles ont commencées en 2003.

Histoire :

Les cours d'eau étaient navigables grâce a des bateaux maniables. De ce fait, de nombreux ports existaient. Les cultures, arboriculture, viticulture,

Le territoire pratiquait l'élevage et produisait huile, vin et bijoux.

Il y avait extraction de calcaire, le marbre, fabrication de minerai de fer et enfin exploitation de la

Forêt qui, a cette époque était très dense.

Le commerce se pratiquait vers Saintes par le fleuve, mais aussi par les voies romaines Médiolanu…,Aginum (Saintes-Pons-Agen-Cahors) de largeur 5,70 m en gros cailloux « damés », bombées au centre pour chasser l'eau vers des fossés latéraux pouvant être existants.

Seuls les romains, mis a part quelques abris grottes du paléolithique, ont laissé des traces de leur passage.

Entre autre Jonzac, nom issu d'un quelconque consul romain « Juventius », puis, au IXème « Jovanciacum » nom consacré a Jove/Jupiter, déjà a la mode, au Xème siècle.

On désigne la ville sous le nom de « Joenzacus ». Ac signifiant habitation et lieu rempli de joncs, marécages existants, puis je suppose : le raccourci actuel Jonzac.

En ère mérovingienne, au temps de Clovis, tous les « Jonzacais » et toutes les « Jonzacaises », vivaient sur les deux collines dénommées « Montguimar » et « Balaguier ».

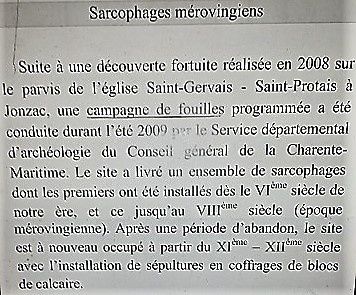

Sur le mont Guimar, en 2009, lors de travaux sur le parvis de l'église actuelle « Saint-Protais »

Une importante nécropole mérovingienne fut mise a jour avec grand nombre de richesses. Un tracé sur le parking actuel indique les lieux des divers sarcophages.

« Le Pseudo Turpin » (document historique (qualifié de vrai ou faux),ou légende?) demandé par les Rois d'Espagne Alphonse VI et de France, Louis VI aux pape Calixte II, l'abbé de Saint Denis et l'évêque de Compostelle : Un évêque nommé Turpin est chargé de rédiger la manière dont Charlemagne et ses chevaliers vinrent délivrer le tombeau de Saint Jacques ( de Compostelle) des mains des infidèles.

Le pape en profita lors de son pontificat pour instituer le fameux pèlerinage.

Lors de sa campagne espagnole, passa à Jonzac vers 812 et rencontra une troupe de Sarrazins. Beaucoup d'hommes périrent sur les deux monts de Jonzac.

Son fidèle chapelain Anthème -évêque de Poitiers- serait enterré sur le Mont Guimar, suite a son décès en Espagne.

L'église se nomme Saint Protais et est classée XIIème siècle.

Ce fait lié au pseudo Turpin laisserait penser que sur ce Montguimar un édifice religieux a précédé l'actuel et il a été baptisé Saint Gervais. (Saint-Gervais et Saint Protais martyrisés en l'an 170 à Milan, sous l'empereur Néron).

L'église de pur style roman saintongeais nous propose son portail avec ses trois pleins cintres bordés de cordons sculptés et dessus ses quatre baies aveugles. Chose rare en ce style, les arcs reposent sur des colonnettes, avec sous les pinacles des lanternes qui abritent des visages humains.

Au XVème siècle, l'église connut un agrandissement sur les deux côtés.

Les guerres de religion ont laissé quelques traces et le clocher fut reconstruit en 1847/54

L'intérieur de l'église ordonnancée avec ses 3 nefs organisées en 5 travées séparées par des colonnes. L'abside propose une décoration ogivale a 3 lobes et les vitraux qui la compose laissent passer quelque lumières.

Les vitraux de Saint Jean et Saint Louis y figurent aux côté de Saint Anthème -évêque

de Poitiers- précité et un chanoine de Jonzac, Antoine Beaupoil de Saint-Aulaire (né en 1765) martyrisé lors de la Révolution.

L'orgue dit « de tribune » œuvre du grand facteur Gaston Maille, conçu en 1889 est inscrit a l'inventaire des Monuments historiques. Restauré récemment il est utilisé aujourd'hui à des concerts.

Rappelons que Gaston Maille est à l’origine de construction ou restauration de nombreuses orgues en Aquitaine.

Les Halles « à la Baltard » jouxtant curieusement l'église ont été construites en 1888/89.

Historique : C'est en 1759 que Pierre Bouchard d'Aubeterre décida de déplacer les vieilles halles de 1475 placées devant l'entrée du château sur le Mont Baliguier en face sur le Mont Guimar près de l'église, en lieu et place du cimetière Protestant.

Ce transfert rapportait au seigneur en avantage supplémentaire le renouvellement des droits de banc octroyés aux commerçants autorisés.

Dégradé au fil du temps, en 1888 la municipalité décida de son remplacement par une construction en fer et fonte style à la mode Baltard.

Ce marché a servi de salle des fêtes, aux réunions jusqu'en 1962 , puis ces réunions se virent transférées côté château...en face, sur le Mont Balaguier ou je vous emmènerais très prochainement.

Nous allons emprunter cette porte de la ville ouverture sur le Montbalaguier.

Un vestige intact de l'enceinte fortifiée qui, au XVIème siècle, protégeait le château et la cité.

On y voit quelques traces de la herse et les deux tours rondes qui l'encadraient ont disparu.

Cette porte est depuis le 25 novembre 1926 classée aux Monuments historiques.

Nous déboucherons sur la place, en pente douce vers le château, place où se déroulaient au Moyen- Age, foires et marchés.

Alors ?.....a très bientôt.....

Fête Soulac 1900

Imaginez-vous vivre, au siècle du créateur du BHV !

Tous les ans la petite ville Girondine de Soulac sur Mer, organise la fête 1900 le 1er week-end de juin.

Cette jolie ville de style néo-colonialisme est superbe en temps normal, mais elle prend une autre tournure avec sa fête!

Cette année, le petit train à vapeur est revenu. Sa locomotive est très gourmande !

1,2 t à 2 t de charbon aux 100 km et 15 à 20 m3 d’eau !... pour rouler à 80 Km/h…

Les voyageurs montent dans toutes les gares du parcours, costumés 1900 !

Le train est arrivé très en retard … On en a l'habitude! Les grèves des cheminots n’autorisant que tardivement son départ !

Monsieur le maire fit un discours d’accueil, vantant les mérites de ce moyen de transport !

C’est en 1874 qu’arriva à Soulac sur mer, le premier train, permettant aux bordelais de découvrir les bains de mer !

C’est un régal pour les yeux et nombreux sont ceux qui se prêtent à vivre un sympathique moment, habillés des vêtements d’époque.

Il règne une ambiance agréable … de Belle Epoque.

quelques exemples à travers tous les âges.

Durant tout le weekend, on s’amuse…manège, grande roue, balades en calèches...

et nombreux musiciens, de styles très différents....certains, plutôt XXIe siècle, nous jouent du "Johny" au saxo, trompettes ,tandis que l'orgue de barbarie jouent de vieux airs un peu plus loin.

Les animations de vieux métiers ou métiers d'art étaient présentes...

Comme le chapelier ou le maréchal ferrant.

Mais la dégustation de fromages pyrénéens attiraient bien des gourmets.

Spectacle cabaret, bal guinguette…Tout est fête!

Les voitures anciennes permettaient de faire un petit tour en ville ! De quoi faire plaisir aux passionnés du réseau.

Et si vous préférez d'autres moyens de transport.... Calèche, vélo, mobylette...

Voici un superbe moment, à partager!

Un petit arrêt devant le soleil couchant sur cette Belle-Epoque!

CD

Que la France est belle : En Limousin : Collonges la Rouge

Non loin de Sarlat la Canéda

Quittons le Périgord noir pour un petit crochet vers le bas Limousin à 50 km de Sarlat par des petites départementales étroites et sinueuses où la mousse pousse, au milieu de la chaussée, vu le peu de fréquentation ! Un vrai plaisir que beaucoup d’étrangers nous envient !

Arrivons à Collonges la Rouge. Joli village bâti en grès rouge des carrières locales au milieu de la verte nature et des châtaigniers.

L’église St Pierre a été construite au Xème et XIème siècle. Son tympan de calcaire blanc permet d’être sculpté, car plus difficile dans le grès rouge.

Observez bien ce clocher qui passera d’une base carrée, à une forme octogonale pour finir sur un cône pointu.

Superbe Piéta du XVIIème. beau retable en bois sculpté.

Au XIIIème siècle des pèlerins se rendant à St Jacques de Compostelle empruntent ce parcours et s’arrêtent dans la cité. La fin du XVIème siècle troublée par les guerres de religion verra l’église se partager entre les Catholiques et les Protestants.la fin du XIXème siècle marquera un coup d’arrêt dans le développement de Collonges, car après une période d’appauvrissement de la population (lorsque la Vicomté de Turenne fut vendu à la couronne de France alors que depuis 844 Collonges, elle en faisait partie et bénéficiait d’une autonomie fiscale). Marquée par des persécutions contre les Réfractaires, Collonges se meurt peu à peu et s’éteint avec le phylloxéra qui décimera ses vignes vers 1880.

Mais un homme en 1982, Charles Ceyrac, émet une idée géniale : créer une association des plus beaux villages de France, cette idée enthousiaste permettra de mettre en valeur et sauvegarder un patrimoine architectural et culturel extraordinaire.

La Halle abritait le marché au vin et un four à pain.

Lauzes ou ardoises extraites localement couvrent la plupart des maisons.

Maison Ramade de Friac aux deux tours

le porche de l’ancienne forge

le castel de Benges , Mairie

La chapelle des pénitents

Promenons nous dans le village....

Collonges! Classé parmi les plus beaux villages de France est un trésor qui mérite le détour !

Que la France est belle : le Périgord noir 6- Les jardins du manoir d'Eyrignac

Bonjour, merci de m'envoyer vos articles et photos à partager sur des beaux coins de France ou d'ailleurs!...En attendant... poursuivons notre petit tour dans le Périgord noir!...

Les jardins du manoir d’Eyrignac

Le manoir d’Eyrignac est aussi surnommé le manoir d’Artaban.

C’est en effet à un ancêtre des propriétaires : la famille Sermadiras que l’on doit la célèbre expression : « Fier comme Artaban ».

Le plus beau jardin du Périgord : 4 ha, 7 sources, un manoir, des fontaines est celui que nous avons décidé de visiter .Si vous aimez les sculptures végétales figuratives ou géométriques : boules, spirales, alors vous aimez l’art topiaire. Des ifs, des buis et de charmes, taillés à la main par six jardiniers, toute l’année.

Les jardins différents sont tous merveilleux et les photos parleront mieux que des textes !

Ces sculptures végétales perpétuent la tradition des jardins à la Française. Elles sont taillées avec des cisailles à main. Quant aux bordures, elles sont découpées avec des coupe-bordures et des ciseaux à gazon minutieusement, 12 fois par an (7 km linéaires)

Admirez la basse-cour « Art Topiaire » : moutons, poules, oies, lapins dans toutes les positions … écureuils...

Je vous laisse découvrir.... le jardin d'Ivresse avec ses vignes de toutes les régions, le jardin des files du vent… les jardins aux fontaines…

A bientôt pour vous faire découvrir Collonges la rouge pas très loin de ce Périgord noir! mais en Limousin!

Que la France est belle : le Périgord noir 5- Sarlat la Canéda

Sarlat

Sarlat : connue par « les fines gueules » : Foie gras d’oie ou de canard, confits, magrets, truffes, cèpes, châtaignes, noix, confits, pommes sarladaises ou boudin périgourdin…

La ville ancienne ouvre ses portes sur ses rues médiévales, ses hôtels particuliers gothiques ou Renaissance, ses maisons anciennes au toit de lauze, illuminés par le soleil et la pierre blonde…

... habitée à l’époque Gallo-Romaine, ce n’est qu’avec l’apparition d’un monastère de moines bénédictins que Sarlat devint prospère à la fin du VIIIème siècle (Charlemagne). Même histoire que ses consœurs, guerre de 100 ans, bataillée entre les rois de France et les rois d’Angleterre, les guerres de religions….Le règne d’Henri IV permet à Sarlat de retrouver un côté calme et paisible.

Sarlat la belle, un véritable trésor préservé de la démolition pour céder place au modernisme, vous étonnera.

Voici un patrimoine d’exception :

L’ancien évêché abrite l’office de Tourisme, L’hôtel d’Etienne de la Boétie (il y est né), le passage qui le sépare de l’hôtel de Maleville, la cathédrale …

La cathédrale,

L'église romane de l'abbaye bénédictine est devenue Cathédrale en 1317.

C'est en 1505 qu'un évêque confie au Maître d'oeuvre Esclache, la construction d'une nouvelle cathédrale. Faute de moyens financiers et interrompue par les guerres et les épidémies la construction traîne. Les voûtes seront construites en 1682.

Jolie Piéta dans une chapelle.

<-------

L'orgue (JF Lépine) sur nid d'hirondelle figure parmi les plus beaux du 18ème siècle ----->

Curieuse Cathédrale Saint Sacerdos à l’allure massive, construite sur la base d’une ancienne église du XIIème siècle sera reconstruite et modifiée en plusieurs fois entre le XVème et le XVIIème siècle. Elle nous présente un mélange d’architecture romane sur la base et gothique méridionale.

Derrière la Cathédrale : la lanterne des morts.

Un peu plus loin la place de la Liberté ou place du roi et son Hôtel de ville.

L’ancienne église Sainte Marie a été revisitée par Jean Nouvel en marché. On attendra les photos de nos amis et collègues : Marie-Ange et Georges B. qui habitent à proximité.

La place du marché aux oies :

le manoir de Gisson et l’Hôtel de Vassal

La fontaine Sainte Marie, l’hôtel Plamon

Un petit tour à Sarlat by night!....

A suivre.... Une jolie promenade aux jardins d'Eyrignac

Que la France est belle : le Périgord noir 4 - De la Roque-Gageac à Dome

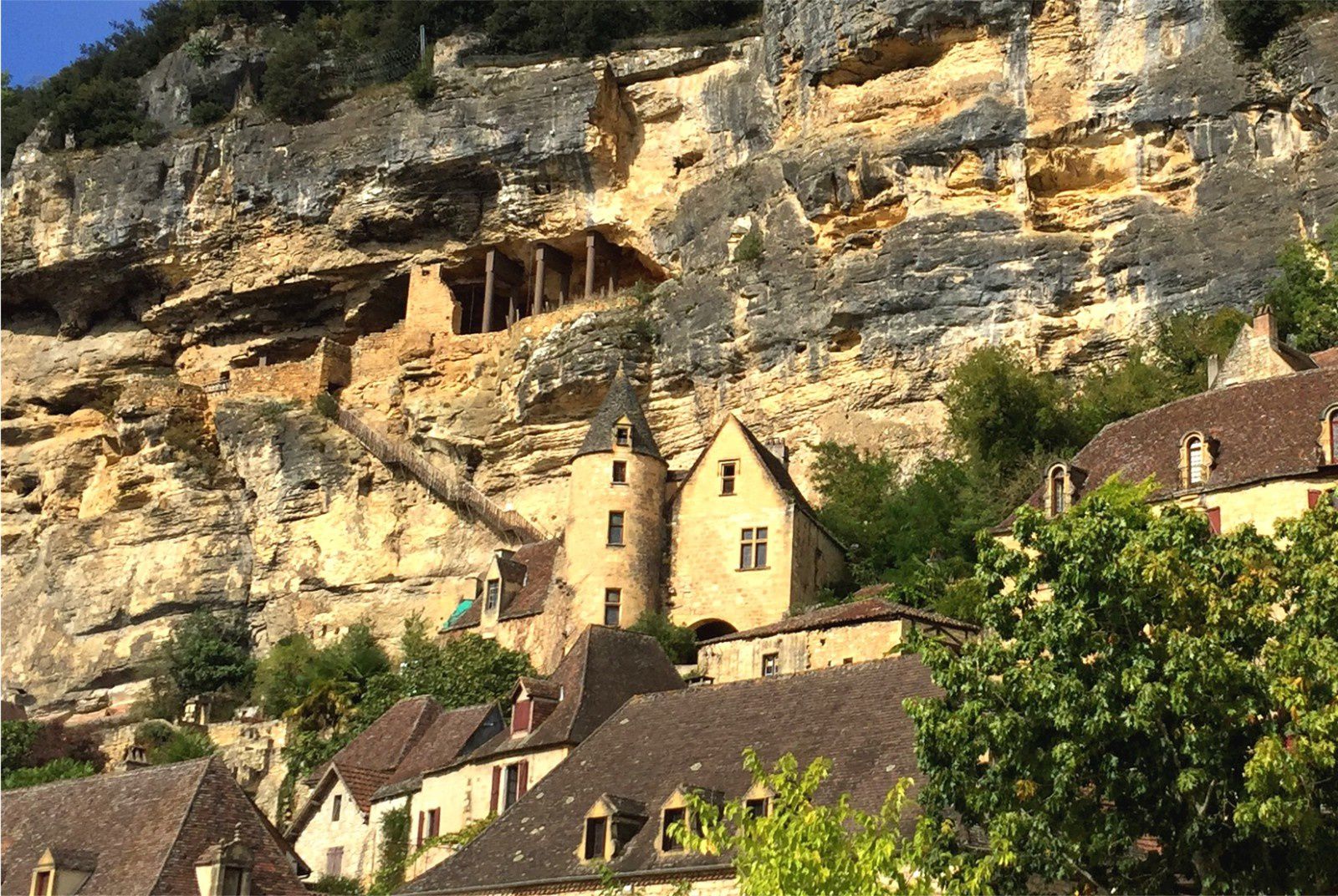

La Roque-Gageac Compte moins de 500 habitants.

En arrivant on découvre le château de la Malartrie, qui loue des chambres. Créé au XIIè siècle, La Malartrie était un hôpital pour lépreux mais il a subi de nombreux changements depuis. A la fin du XIXè siècle le Comte de Saint-Aulaire, Ambassadeur de France en Angleterre fit transformer le château dans le style renaissance qu'il arbore aujourd'hui.

Vous apercevez un joli manoir du XVème siècle, dit le Manoir de Tarde.

Si ce nom n’évoque rien pour vous, un petit tour sur internet vous expliquera cette célébrité (En résumé, né en 1561, il est philosophe, mathématicien, linguiste, archéologue, cartographe et surtout astronome ( ami de Galilée) et homme d’église.Encore un village classé, blotti au creux de la falaise, les rues piétonnières montent, dans une végétation exotique.

Jolie chapelle où s’arrêtent de nombreux touristes étrangers.

Et en bas la Dordogne où on vous propose des petites balades en gabarre.

Nous y retournerons.

Et si vous y passez par hasard ! Souvenez-vous de cette citation de Jean Tarde :

« le hasard, c’est l’involontaire simulant le volontaire »

Domme : est une bastide :

"L'Acropole du Périgord", c'est ainsi que l'on surnomme Domme.

Il faut dire que, surplombant de 150 m la vallée de la Dordogne percée de grottes et avec ses petites rues qui descendent vers le sud, cette bastide est unique!

En 1283 Philippe III le hardi décide de créer Domme, pour surveiller la vallée de la Dordogne cité prospère, traversant les troubles de la réforme, Domme résiste aux huguenots et compte aussi sa période difficile.

Profitons du petit train pour visiter les fortifications qui ferment la cité, ainsi que les petites rues et les portes de la ville.

L’Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Domme date du XVIIe siècle. Elle est construite avec les pierres de l’ancienne église, détruite pendant les guerres de Religion en 1589. Reconstruite en 1622 elle est dotée d’un remarquable clocher-mur.

Le panorama derrière l’église est exceptionnel

A suivre.... Retrouvons nous à Sarlat!

Que la France est belle : le Périgord noir 3- du Bugue à Cadouin, puis Beynac

Passage dans la ville se nommant : Le Bugue… la ville est arrêtée aux décorations du Tour de France de juillet 2017, les bords de la Vézère sont toujours aussi jolis.

Poursuivons vers Limeuil qui n’a pas à rougir d’être classé dans la liste des plus beaux villages de France. C’est ici que la Vézère et la Dordogne se rencontrent. Originalité de cette petite cité de caractère les deux ponts

et ce village médiéval avec ses ruelles escarpées, qu’il faut visiter bien chaussé car cela monte beaucoup ! Un petit coup d’œil à la chapelle romane St Martin : pure, dépouillée et d’extérieur massif.

Les « andronnes » passages étroits entre deux maisons servaient à l’époque à récupérer les eaux usées des latrines ou des éviers.

Direction Cadouin. C’est dans la rue principale du centre ville que la façade de l’abbaye (et de l’église) de Cadouin s’impose. Elle fut un lieu de passage du pèlerinage de Compostelle.L’église a la sobriété des églises abbatiales.

La partie de l'abbaye: église est de style roman. sa façade est austère. On est interpellé par sa voûte en coupole décorée.

Vierge de Cadouin remontant à la guerre de 100 ans et restaurée en 1891.

Notons au passage que cette abbaye cistercienne est classée au Patrimoine de l’Unesco.

Le cloître est admirable …Toute la richesse du style gothique.

Un petit passage à Belvés, cité médiévale en haut de son rocher.

et nous voici repartis vers les gigantesques falaises où coule en aval la Dordogne, bordées de chênes verts et où émergent de superbes châteaux.

Un nouveau retour dans l'histoire du moyen-âge : châteaux, villages, églises romanes et abbayes vous invitent au voyage avec une grande émotion.

Castelnaud la Chapelle et Beynac .

Voyez ces deux châteaux de chaque côté de la Dordogne qui se défient. Ils contrôlent la vallée de la Dordogne. Côté anglais à 70 m de haut le château de Castelnaud et son donjon , devenu le musée de la guerre médiévale. De l’autre côté : les Français à 150 m de haut , le château de Beynac et son charmant village aux nombreuses maisons coiffées de toits de lauzes.

Non loin de Castelnaud, le château de Milandes qui appartenait à Joséphine Baker.

A suivre....

Que la France est belle : le Périgord noir 2- de Montignac aux Eysies

C’est à Montignac que se situe la fameuse grotte de Lascaux découverte par hasard. 1940 : Un arbre tombé et déraciné, le chien d’un jeune court après un lapin et tombe dans ce qui semble être un souterrain. Jacques Ravidat décide de revenir avec 3 de ses amis afin d’y descendre munis de lampes électriques et là c’est un spectacle inouï qui s’offre à leurs yeux !

Les enfants se confient à leur instituteur qui préviendra l’abbé Breuil spécialiste de la préhistoire. Ces fresques remontent de 15 à 18000 ans et le fait d’être restées enfermées à l'abri de l'air, ont permis leur conservation; Ne dirions-nous pas une peinture toute récente!

Les hommes ont utilisés le relief de la grotte afin de créer des perspectives, la peinture : des pigments naturels trouvés sur place le rouge, l’ocre jaune…(oxyde de fer, de manganèse..) et des moyens : leurs doigts, des tampons de peau, des silex et des pinceaux.

Un bestiaire impressionnant où les chevaux dominent, suivis de bisons, bovidés, aurochs, cervidés et, 35 bouquetins.

Dans la salle des Taureaux les peintures sont immenses avec d’autres animaux de plus petite taille. Des signes sont aussi portés, sans que l’on ait découvert leur signification.

Montignac est jolie vue du bord de la Vézère

mais lorsque vous arrivez par la rue principale , vous faîtes là, un retour dans le temps d’environ 60 ans en arrière, à l'époque où le marketing et la décoration en étaient à leurs balbutiements.

Poursuivons vers Thonac et le château de Losse :

Forteresse médiévale transformée en 1576 sous l'influence de l'architecture italienne en un château Renaissance par un certain Jean II de Losse

Grand stratège et militaire, fidèle serviteur de la Couronne, il décide à la fin de sa carrière de revenir en Périgord.

La forteresse est enserrée de murailles et bordée de douves profondes. A l’arrière, sur la grande terrasse on retrouve la Vézère.

Entrons par le Chatelet,

dans la cour d’honneur se dresse le château, on y trouve un mélange de décors classiques de la Renaissance : La porte d'entrée est flanquée de deux pilastres d'ordre toscan,

la Corniche en saillie, les croisées à meneaux plats et encadrement géométrique sculptées de frises à denticules.

L’intérieur n’est pas autorisé à la photographie, il comporte de jolies cheminées, de beaux meubles anciens et d’anciennes tapisseries.

Sur le Chatelet, une citation de Montaigne.

« L'homme fait ce que peut, la fortune ce que veut» (la fortune étant le destin) .

Vue de l'arrière du Château

Continuons par Saint Léon de Vézère, encore un classé « des plus beaux villages de France ».

Avec sa remarquable église romane du XIIème siècle et son village charmant.

Reprenons la route en longeant la Vézère, le spectacle est sublime, la vallée regorge d’abris creusés naturellement dans les falaises. La vie des premiers hommes est omni présente… la Roque saint Christophe … et sa grande terrasse connue sous le nom de Boulevard de l’humanité.

Puis, vous arrivez aux Eysies de Tayac, « Capitale Mondiale de la Préhistoire ».

De nombreuses grottes à visiter pour les passionnés dont celle de l’homme de Cro-Magnon ;

Non située en Centre ville l’église romane St Martin de Tayac , construite en magnifiques pierres blondes Curieuse avec son caractère défensif entre deux donjons et sa couverture de lauzes. Son plafond est en charpente et ses fenêtres : des meurtrières ;

Faisant partie des Eysies : la jolie petite église romane Saint Marcel à Sireuil .

A suivre...

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_e5150a_jonz49.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_7e2f1a_jonz50.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_531f05_jonz51.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_b24b15_jonz52.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_ad4c2b_jonz53.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_032612_jonz54.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_b82ee5_jonz55.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_3a2524_jonz56.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_1867f6_jonz59.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_fa3d06_jonz60.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_8d1b0f_jonz62.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_fe71a7_jonz58.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_83303e_jonz57.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_94b349_jonz65-2.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_b7ba30_jonz66-2.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_f92381_jonz64.jpg)

/image%2F0961441%2F20181221%2Fob_e73e25_jonz67.jpg)

/image%2F0961441%2F20181213%2Fob_276240_jonz-26.jpg)

/image%2F0961441%2F20181213%2Fob_7a4c22_jonz25.jpg)

/image%2F0961441%2F20181213%2Fob_d4a48b_jonz33.jpg)

/image%2F0961441%2F20181213%2Fob_2fcdac_jonz34.jpg)

/image%2F0961441%2F20181208%2Fob_3588de_jonz08.jpg)

/image%2F0961441%2F20181208%2Fob_3d67d1_jonz09.jpg)

/image%2F0961441%2F20181208%2Fob_778bdb_jonz18.jpg)

/image%2F0961441%2F20181208%2Fob_548e70_jonz19.jpg)

/image%2F0961441%2F20181208%2Fob_116ddc_jonz20.jpg)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_87bd89_2018-06-02-fete-1900-soulac-65.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_56372d_2018-06-02-fete-1900-soulac-66.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_a9facd_2018-06-02-fete-1900-soulac-15.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_7fe5e0_2018-06-02-fete-1900-soulac-8.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_00054f_2018-06-02-fete-1900-soulac-17.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_d65666_2018-06-02-fete-1900-soulac-22.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_6ca35b_2018-06-02-fete-1900-soulac-24.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_6c4273_2018-06-02-fete-1900-soulac-30.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_de049e_2018-06-02-fete-1900-soulac-31.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_ebbd79_2018-06-02-fete-1900-soulac-6.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_221a8b_2018-06-02-fete-1900-soulac-160.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_43f80b_2018-06-02-fete-1900-soulac-32.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_838310_2018-06-02-fete-1900-soulac-33.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_0eef40_2018-06-02-fete-1900-soulac-34.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_06fbf0_2018-06-02-fete-1900-soulac-70.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_421307_2018-06-02-fete-1900-soulac-166.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_cea7fb_2018-06-02-fete-1900-soulac-71.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_76ac4c_2018-06-02-fete-1900-soulac-74.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_97c3e1_2018-06-02-fete-1900-soulac-128.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_1d700a_2018-06-02-fete-1900-soulac-77.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_ba40a8_2018-06-02-fete-1900-soulac-84.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_5ed6ef_2018-06-02-fete-1900-soulac-109.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_fa59db_2018-06-02-fete-1900-soulac-112.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_aa3447_2018-06-02-fete-1900-soulac-120.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_c58235_2018-06-02-fete-1900-soulac-87.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_bfe14c_2018-06-02-fete-1900-soulac-125.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_73a85e_2018-06-02-fete-1900-soulac-106.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_acc81f_2018-06-02-fete-1900-soulac-68.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_11fc2e_2018-06-02-fete-1900-soulac-156.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_a70fa6_2018-06-02-fete-1900-soulac-51.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_7feaa1_2018-06-02-fete-1900-soulac-73.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_21d8dc_2018-06-02-fete-1900-soulac-75.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_e3c5f0_2018-06-02-fete-1900-soulac-91.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_ef7036_2018-06-02-fete-1900-soulac-92.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_13c555_2018-06-02-fete-1900-soulac-98.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_aa0f17_2018-06-02-fete-1900-soulac-165.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_0bb431_2018-06-02-fete-1900-soulac-94.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_ea8587_2018-06-02-fete-1900-soulac-69.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_2eae37_2018-06-02-fete-1900-soulac-41.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_c13e82_2018-06-02-fete-1900-soulac-42.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_82eb8a_2018-06-02-fete-1900-soulac-44.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_53a982_2018-06-02-fete-1900-soulac-93.JPG)

/image%2F0961441%2F20180608%2Fob_0f99a7_2018-06-02-fete-1900-soulac-144.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_d397eb_2017-09-29-22-departementales-pr-co.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_216e42_2017-09-29-22-departementales-pr-co.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_5ce87b_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-2.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_6f9ee5_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_ac164e_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_f587a0_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_6a1f34_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-2.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_d928de_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-4.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_5bfef8_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-5.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_6f1fd6_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171106%2Fob_a63107_2017-09-29-23-collonges-la-rouge-4.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_e13c01_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-8.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_f35a11_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-9.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_c16660_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-10.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_f8b089_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-14.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_71a35f_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-18.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_4d80e7_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-20.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_f59e2e_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-22.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_53a4b3_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-25.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_c65469_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-26.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_e386d6_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-27.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_4bb380_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-28.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_9cdd03_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-29.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_59d06a_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-30.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_548ef9_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-34.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_f22675_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-37.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_363f41_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-39.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_4e1056_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-40.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_a1a58b_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-43.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_a6351a_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-44.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_498bcf_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-52.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_8c91df_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-47.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_7f316b_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-48.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_5d5180_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-49.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_2cceac_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-51.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_1b986e_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-56.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_341a8d_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-57.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_662f40_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-59.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_affe9d_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-60.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_eab155_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-61.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_5572d5_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-62.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_33ce24_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-62.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_9b510f_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-64.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_7b692f_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-65.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_e39725_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-66.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_3c0245_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-67.JPG)

/image%2F0961441%2F20171104%2Fob_8b6b82_2017-09-29-21-eyrignac-jardins-68.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_9b425e_2017-09-28-20-sarlat-night-8.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_4ae32c_2017-09-28-20-sarlat-night-12.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_853946_2017-09-28-20-sarlat-night-14.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_8b329c_2017-09-28-20-sarlat-night-20.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_aa8b92_2017-09-28-20-sarlat-night-21.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_62e4ce_2017-09-28-20-sarlat-35.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_f8b930_2017-09-28-20-sarlat-42.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_1ca1a6_2017-09-28-20-sarlat-44.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_c21e37_2017-09-28-20-sarlat-46.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_7f4f58_2017-09-28-20-sarlat-51-vassal.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_8d6c87_2017-09-28-20-sarlat-52-plamon.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_1a3c9b_2017-09-28-20-sarlat-54.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_d1cd33_2017-09-28-20-sarlat-55.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_43d11e_2017-09-28-20-sarlat-56.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_e2b08e_2017-09-28-20-sarlat-57.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_59077d_2017-09-28-20-sarlat-5.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_3a5614_2017-09-28-20-sarlat-8.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_1dcb36_2017-09-28-20-sarlat-9.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_464a88_2017-09-28-20-sarlat-16.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_0d4745_2017-09-28-20-sarlat-22.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_614ef7_2017-09-28-20-sarlat-31.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_ff88a7_2017-09-28-20-sarlat-41.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_d77bb5_2017-09-28-20-sarlat-51-vassal.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_d69084_2017-09-28-20-sarlat-53.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_e269c5_2017-09-28-17-la-roque-gageac-13.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_4f636a_2017-09-28-17-la-roque-gageac-15.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_039422_2017-09-28-17-la-roque-gageac-17.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_45aa82_2017-09-28-17-la-roque-gageac-21.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_f2f74c_2017-09-28-18-domme-1.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_850d89_2017-09-28-18-domme-14.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_6e4a67_2017-09-28-18-domme-11.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_f2e83e_2017-09-28-18-domme-7.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_2233b6_2017-09-28-18-domme-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_b83514_2017-09-28-18-domme-5.JPG)

/image%2F0961441%2F20171103%2Fob_ee101b_2017-09-28-18-domme-6.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_6ac1c8_2017-09-27-10-route-le-bugue-12.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_556d71_2017-09-27-10-route-le-bugue-10.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_72f672_2017-09-28-11-limeuil-22.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_100165_2017-09-28-11-limeuil-11.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_6d0c7d_2017-09-28-11-limeuil-14.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_103138_2017-09-28-11-limeuil-15.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_7e09c4_2017-09-28-11-limeuil-19.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_0be9e9_2017-09-28-12-cadouin-1.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_a134cd_2017-09-28-12-cadouin-2.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_80e44b_2017-09-28-12-cadouin-45.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_a58b80_2017-09-28-12-cadouin-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_7114c0_2017-09-28-12-cadouin-eglise-5.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_d7e8cd_2017-09-28-12-cadouin-eglise-6.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_02543f_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-32.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_b6e279_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_840e40_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-1.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_c15729_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-2.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_276622_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-12.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_9968c3_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-13.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_2cca2f_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-16.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_9d8e8a_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-17.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_eb393e_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-18.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_fda550_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-20.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_90499e_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-21.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_aefd9e_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-24.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_072e84_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-26.JPG)

/image%2F0961441%2F20171102%2Fob_053fa3_2017-09-28-12-cadouin-cloitre-27.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_b53979_2017-09-28-15-chateau-castelnaud-9.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_9b111e_2017-09-28-15-chateau-castelnaud-11.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_0e4d78_2017-09-28-16-beynac-6.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_a82dc7_2017-09-28-16-beynac-7.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_322a35_2017-09-28-16-beynac-12.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_6b4316_2017-09-28-16-beynac-11.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_369241_2017-09-27-04-lascaux-6.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_bed7ae_2017-09-27-04-lascaux-7.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_0f0d61_2017-09-26-03-montignac-17.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_59dce0_2017-09-26-03-montignac-20.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_ba67c1_2017-09-26-03-montignac-23.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_1dfe28_2017-09-26-03-montignac-24.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_ee1247_2017-09-26-03-montignac-14.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_1ff97c_2017-09-26-03-montignac-15.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_b82b5c_2017-09-27-05-thonac-ch-losse-3.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_50b429_2017-09-27-05-thonac-ch-losse-22.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_372144_2017-09-27-07-la-roque-st-christophe.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_48bf17_2017-09-27-07-la-roque-st-christophe.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_e41ef3_2017-09-27-07-la-roque-st-christophe.JPG)

/image%2F0961441%2F20171019%2Fob_1d150c_2017-09-27-07-la-roque-st-christophe.JPG)